从孤儿到公仆——李邦碧

她说:“是中国共产党、祖国、人民、教师和乡亲们把我这个孤儿培养成为人民公仆!”她就是原临沧政协工委副主任、原省政协办公厅巡视员李邦碧。她有着不断向上的奋斗精神;为人正直、性格开朗、宽容大度;工作创新、雷厉风行、一心为民、光明磊落、高风亮节、克己奉公,具有很强的组织、领导和协调能力;她时时处处、点点滴滴体现亲和力、感召力和影响力,具有“热情洋溢、充满魅力”的个人风范。她曾被表彰为云南省“三八”红旗手、云南省法院系统先进工作者,荣立二等功,中华人民共和国最高人民法院批准她为二级高级法官。

命运多舛 孤儿走出大山沟

1945年10月28日,李邦碧出生于重庆市合川区大石街道办事处(原四川省合川县大石乡石柱村)高笋荡儿的一个普通农民家庭。解放前,她的爸爸是铁匠,靠打铁和种地维持全家人生活。解放后,她爸爸任临江乡人民政府乡长,搞土地改革、清匪反霸等,一家六口生活过得其乐融融。然而,命运多舛。她的哥哥、姐姐、妹妹,先后生病无钱医治而病故。1952年9月正值在大石完小读书的她,父亲因病去世。一个月后,体弱多病的母亲因承受不了而去世。当地政府和父老乡亲们看着没有了父母的她,伸出援助之手,安葬了她的母亲。年幼的她成了孤儿。

亲人接连离去后,她只有和伯伯相依为命,过着清贫的日子。时隔两年,就在一个冬天的夜里,她伯伯因病去世。她失去了这个世界上唯一的亲人。她的不幸,得到了党和政府及乡亲们的关爱。乡亲们帮助她种田地、收粮食、碾米、拉磨等等。放学后,她捡柴、挑水、做饭,学缝补衣服、做布鞋,有时捡粪交到社里记公分,有时割草卖得的钱买学习用品。她从小就养成了热爱劳动勇敢坚强的性格,并下定决心一定好好读书,将来回报社会。

1958年7月,她小学毕业,以优异的成绩考入合川县利泽区初级中学,从家到学校每天需要步行5公里多,她每天早上起床后自己做饭,并带上中午饭到学校吃,从初中三年级开始享受助学金。她认真读书,做好每件事,因为表现好,成绩优秀,加入了中国共产主义青年团。在学校,被评为“三好学生”“优秀团员”。她戒骄戒躁、谦虚谨慎,尊敬老师、团结同学,热爱班集体、热爱劳动,积极参加学校举行的各种活动。虽然生活清苦,但她艰苦奋斗,自强不息。

1961年7月,初中毕业的她考入了合川县第一中学。她更加努力,在班里担任班长、团支部书记,她刻苦学习,勤勤恳恳,做事为别人着想,从来不因小事和别人斤斤计较,在搞好自己学习的同时,还利用课余时间帮助同学。

1964年7月,经过严格的政审、体检,她以优异的成绩考入了西南政法学院法律系,成为家乡的第一位大学生。进入大学,她还是坚持刻苦读书,不懂就问,勤奋向上,坚定长大后回报社会的志向。在四年的大学生活中,她严格要求自己,努力使自己德、智、体全面发展。她是一个忙碌的人,一个充实的人。在教师辛勤教育培养下,她树立了正确的人生观和世界观,并坚持不懈地努力奋斗。

创业建功 把青春献给边疆

李邦碧大学毕业后,1968年9月她千里迢迢从重庆来到云南参加工作,每月工资42.5元。当时,正处于“文化大革命”。她到了弥勒县14军军垦农场大学生连队,接受再教育,吃住在农民家里。每天早晨、晚上,与大家背诵毛主席语录,吃饭前唱革命歌曲。白天,学习毛主席著作、下田地种水稻、花生、甘蔗等。后来,她被挑选到连队炊事班,与班里同事一起改进炊事工作,改善生活,使大家吃到熟香的饭菜。

1970年1月,李邦碧从14军军垦农场到了凤庆县人保组工作,由于当时歧视知识分子,于是,7天后,改行到洛党公社大兴完小任教。“教书育人,为祖国培养建设者,我很乐意”她是这样说的,也是这样做的。当时,她教附设初中班,她认真备课、讲课、批改作业,与其他老师一起把未开设的体育、音乐、美术课程全部开齐,让学生得到全面发展。1972年8月,因工作需要,她调到凤庆县一中任教,教初中数学,她积极改进课堂教学方法,充分调动学生的学习积极性。对学生,她有一颗爱心,有的学生衣扣掉了,她买来订上,衣服破了给他们补好。“李老师既是老师,又是母亲”,这是学生对她的评价。

“文革”结束后,公检法全面恢复。1974年初,李邦碧从凤庆县一中调县人民法院工作,先后担任办事员、审判员、副庭长。她努力学习法律及各项业务知识,她办理各类案件,始终坚持“以事实为依据,以法律为准绳”的原则,每审理一起案件都深入调查,反复核实证据,做到事实清楚、程序合法、处理公正,保证了案件质量。工作中,不就案办案,而是多思、多想,研究规律特点,发现、解决问题。在领导和同志们的帮助下,她积极努力、不断要求上进,1975年,光荣地加入了中国共产党。

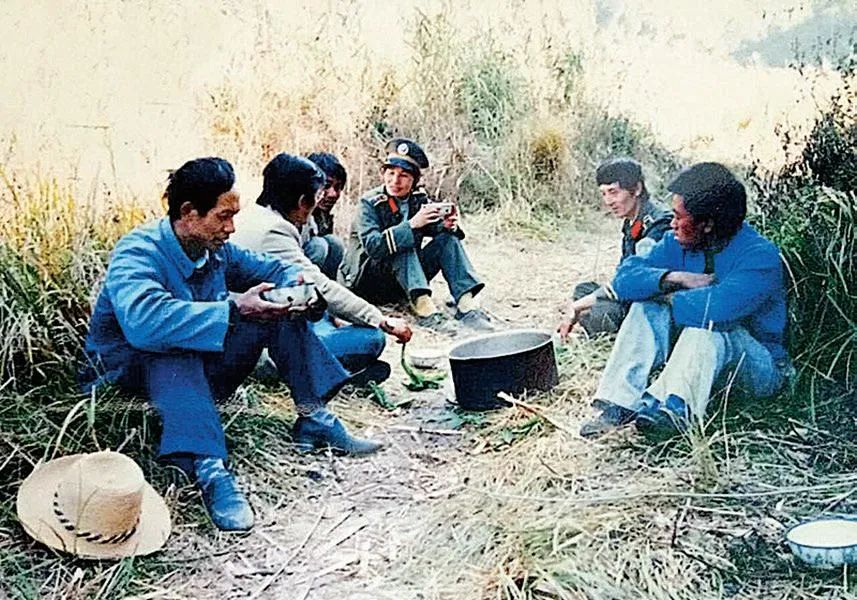

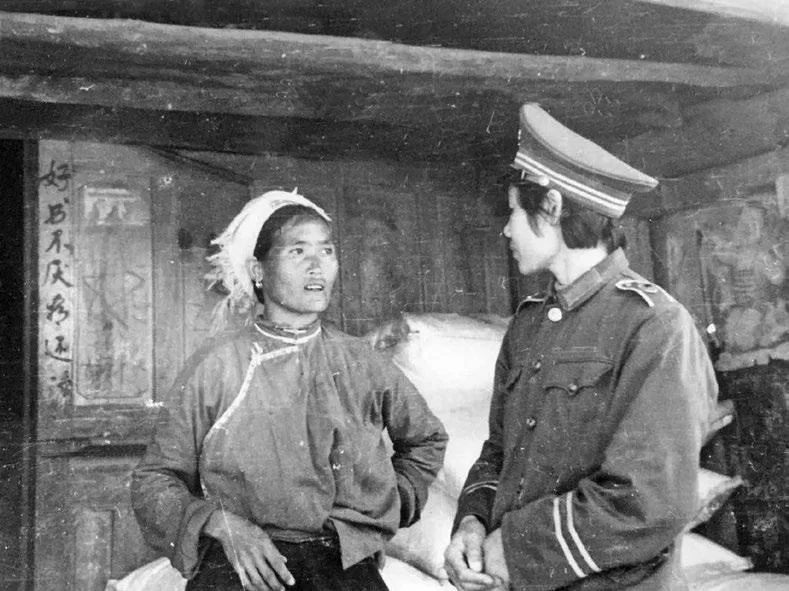

由于成绩显著,1980年10月至1983年12月,李邦碧担任中共凤庆县委常委、县妇联主任。她与县妇联的同志始终坚持维护妇女儿童的合法利益为中心。她积极听取妇女的意见和建议,引导广大妇女以合理合法的方式表达利益诉求,及时有效化解矛盾纠纷,消除不稳定因素。她当好党和政府联系广大妇女群众的桥梁和纽带,认真履行县委常委职责,及时准确地将妇女群众的呼声、愿望反映给县委;把党和国家的路线、方针、政策及时传达给广大妇女,引领广大妇女在家庭美德、职业道德、社会公德方面发挥独特的作用,顶起半边天。她曾带领县妇联与县科委、科协、卫生局、计生委、妇幼保健站等部门的领导和工作人员,带着劳动工具和菜种、菜苗,克服重重困难,到跃进公社紫薇大队,手把手地教苗族姐妹挖地,撒种子、栽种子、栽菜苗、浇水;用带去的面粉和碱,教她们做馒头包子;用带去的青菜、白菜和食盐,教她们做腌菜、泡菜,教她们发展生产,改善生活,爱清洁,讲卫生,喂养婴幼儿等生产、生活、保健知识,实行计划生育,学文化,学唱歌等。苗族姐妹收获很大,很高兴。她积极举办农村托儿所保育员培训班,使保育员中的苗族、彝族、俐侎人等少数民族和汉族提高素质,使农村婴幼儿健康成长。她和张玲芳(现任临沧市政协副主席)到勐佑公社河尾大队搞包产到户,圆满地完成了县委交给的任务。

1983年11月至1985年7月,李邦碧先后担任中共凤庆县委副书记,分管党务工作;政法委书记,主管政法工作。其间,她曾先后担任县党代表、人民代表、政协委员等。她尽职尽责地搞好本职工作,针对女领导干部、少数民族女领导干部缺少的问题,她用德才兼备的条件,努力培养女干部和少数民族女干部,并向县委报告,把合格的女干部和少数民族女干部提拔到领导岗位上工作。1985年7月,她在中国共产党云南省第四次代表大会上当选为中共云南省第四届委员会候补委员,任期五年。她从大局出发,知难而进,不讨价还价,不推诿塞责,工作开拓创新,出色地完成上级交办的各项工作任务,取得了较为显著的成绩。

1985年8月至1993年12月,李邦碧任中共临沧地委委员。期间:1985年8月至1990年8月担任临沧地区公安处党组书记、处长;1986年3月至1992年2月担任中国人民武装警察部队临沧边防支队党委第一书记、第一政委。为此,她成为解放以来云南省地市级的第一位女公安处处长,她说:“担任公安处处长,这是一副重担,我将恪尽职守、竭尽全力做好本职工作”。于是,她一手抓业务建设,侦破案件,打击犯罪,维护社会稳定;一手抓业务建设,组建了交警大队等机构。她从大局出发,派公安处的优秀干警充实国家安全队伍,顺利完成了分设临沧地区安全局。她在公安干警中开展立功创模活动,树立了公安干警的良好形象;加强基层基础工作,新盖派出所、职工宿舍等,并为公安处配置了计算机等设备,深入基层,无公路的地方,她和边防武警徒步查看边防哨所,并给边防武警官兵首次授衔;加强边防队伍基层基础和业务建设,维护了边境一线安全,使边疆经济稳定发展。1986年5月13日至14日,她带领内保科长等同志,出色地完成了地委交给的中共中央书记处书记王兆国同志到双江、临沧、云县视察工作的警卫任务;1986年8月,临沧发生洪灾,羊头岩大桥被洪水冲垮,部分群众和车辆被洪水围困,在地委的领导下,她带领200余名公安民警和边防武警,连续两天奋战在泥石流和洪水中,给被困群众送水、送药、送食物,抢修公路,救出了被困群众,保住了所有车辆;1988年11月6日,澜沧县和耿马、沧源交界处相继发生7.6级、7.2级双主震余震型强烈地震,她带领公安民警和边防武警先后深入沧源、耿马县,抗震救灾,重建家园,圆满完成了李鹏总理等党和国家领导以及省委、省政府领导到耿马视察灾情的警卫工作。

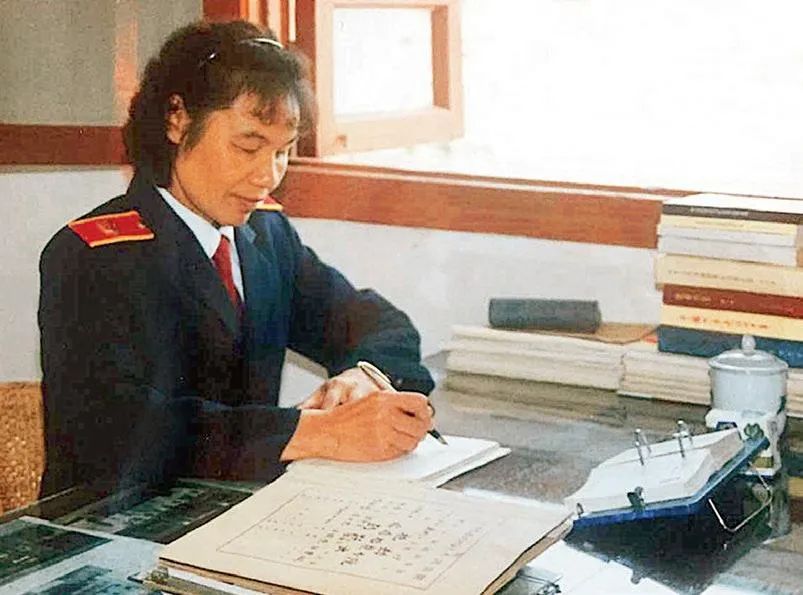

1990年8月至1997年,李邦碧任临沧地区中级人民法院党组书记、院长、审判委员会委员。期间,她还先后担任过地区政协工委副主任、地委政法委员会委员、地区律师协会第一届理事会顾问、云南省女法官协会副会长等职。她坚持以事实为依据,以法律为准绳,程序合法、公正执法,提高办案质量。狠抓法院队伍建设,充分调动司法人员的积极性,培养提拔了审判员、助理审判员、书记员。办案人员增多后,既提高了结案率,也改善了他们的政治、生活待遇。她还在院领导和各庭室处队的办公室里安装了电话机,节省了时间,提高了工作效率。新组建执行庭、法警队、法医技术室等机构,配备了人员和装备。成立了法院妇女委员会,做好妇女儿童工作。她努力争取资金,新建了中级人民法院办公大楼、车库、业大教室、职工宿舍等。1994年,她带领法院干警依法审结了缅甸果敢县副县长杨茂贤走私毒品海洛因21余万克重特大案件(“5.8”专案),依法逐级上报批准判处杨茂贤死刑,立即执行。她在加强领导班子建设的同时,勤政廉政,坚持民主集中制原则。

不辱使命 尽职尽责的政坛女杰

称李邦碧为“政坛女杰”并不为过。1995年,中共中央党校出版社出版的《中国当代政坛女杰》书中收录了关于她《辛勤耕耘,无私的奉献》一文。那时,她还是临沧地区中级人民法院党组书记、院长、审判委员会委员。

1998年2月,李邦碧调云南省政协机关工作,担任省政协社会和法制委员会副主任,既能发挥其学法、懂法、守法、用法和执法的长处,又能充分发挥省政协委员的作用。

有人说“到政协是退居二线”,也有人说“政协是养老单位”,还有人说:“政协就是清闲的地方”“无职无权无人找,无忧无虑无烦恼”,说什么“职务提升了,权力削弱了,地位下降了……”李邦碧不理会这些。她说:“权力都是人民给的,不管干什么,都是为人民服务”。为尽快进入角色,不辱使命,她认真研读《政协章程》,认真学习领会人民政协的性质、地位和作用,她参加省政协社会和法制委员会组织的调查研究,参加省政府法制办的专家论证会,参加行政执法大检查、法制督察、民主评议,每次都积极准备书面发言,履行政协委员职责,为依法治国、依法治省做贡献。她多次对制定和修改相关法律法规建言献策,发挥了“老政法人”和“新政协人”的作用。国家在制定和修改合同法、婚姻法及妇女儿童权益保护法时,她都积极提出操作性强的建议,特别是云南省在制定法律援助办法等地方性法规、出台相关文件以及政府工作报告时,她也提出自己的见解。她先后提出了《关于调查非公经济发展法律环境的建议》《关于加强云南食品卫生安全执法和法律监督工作的修改意见和建议》等。

李邦碧积极为普法工作做贡献,经常参加视察调研,省政协社会和法制委员会组织政协委员前往迪庆州视察关于《中华人民共和国妇女儿童权益保障条例》《云南省妇女儿童发展规划》等法律法规的贯彻执行情况,她带队视察。视察中,带领省政协社会和法制委员会、省妇联,为部分藏族贫困妇女和托儿所送去钱物。视察结束,撰写视察报告,在肯定成绩的同时,指出问题,提出建议,报省政协及相关部门,进一步推动藏区的妇女儿童工作。她带队前往临沧、保山、大理等地检查《中华人民共和国兵役法》的执行情况;前往昆明、曲靖、玉溪、楚雄等地检查《中华人民共和国消防法》的执行情况;检查《中华人民共和国土地法》等法律法规的执行情况;深入昭通检查“普法”工作的开展情况。她除了积极参加视察调研、撰写提案参政议政之外,还结合省政协工作以及政法工作实际,写出《司法公正需要民主监督》,刊登在《政协参考》《云南检察》等刊物上。

政协的会议、活动要参加,调查研究要深入,社情民意要收集,作为省政协委员,还必须撰写有质量的提案,她变得更忙了。她却说:“政协委员是一份荣誉,更是一份责任,我要对得起这份荣誉,尽好这一份责任。”她的优秀提案取得良好效果。2001年,她前往昆明市东川区视察,了解到省劳动和社会保障厅安排给东川区中心劳动力市场40万元补助金,一直未落实。于是,她撰写了《建议省劳动和社会保障厅尽快兑现昆明市东川区中心劳动力市场40万补助金》的提案。该提案引起省劳动和社会保障厅高度重视,很快采纳了建议,及时安排了补助金。为此,东川区劳动和社会保障局专门发出〔2001〕37号文件感谢她,东川区政协及其提案委、东川区劳动和社会保障局的领导和工作人员,专门来到省政协社会和法制委员会找到她,认识她、感谢她。她说:“我是公仆,公仆就得办实事,为人民服务,应该的,不用谢。”在省政协机关办公大楼召开座谈会上,东川区与会人员发言感谢省政协、感谢省政协提案委、社会和法制委员会为东川区落实下岗人员再就业培训技能办了一件实事、好事。东川区相关负责人还说,要授予李邦碧东川区“荣誉公民”称号,并送铜杯作纪念。2002年,她提交了《建议省政府将消防工作纳入国民经济和社会发展规划》的提案。当年,该提案被列为省政协重点提案。后来,省政府采纳了该建议。省政协将其评为年度优秀提案,李邦碧为此获奖。云南电视台也专门采访报道了李邦碧。针对昆明的许多公交车站台没有雨棚,她撰写了《建议在无雨棚的公交车站建盖雨棚》的提案,昆明公交集团公司对该提案十分重视,立即行动,对没有雨棚的公交车站加盖雨棚。如今,昆明的公交车站大多有了雨棚。针对昆明市众多立交桥下没有安装路灯,一些立交桥下夜间经常发生安全事故,她撰写了《在无灯光设备的立交桥下安装灯光设备》的提案。建议设计建筑立交桥时,桥上桥下都应安装灯光设备,相关部门及时采纳并落实。

李邦碧积极参加行风评议,促进机关转变作风。她参加了省政府组织的民主行风评议工作,担任组长,对云南省公安厅的行风进行民主评议,取得了良好效果。她带领评议小组成员前往昆明市车管所明察暗访。发现一名工作人员多收了公示以外的费用。之后,李邦碧一行到车管所领导的办公室,相关领导问:“你们找谁?”他们说:“找车管所领导”。该领导火气特别大,连推带搡,大声呵斥:“出去!出去!”,将他们往外轰。随后,他们亮明身份,说明来意,指出问题,该领导连说:“对不起……一定会对存在的问题立即整改。”后来,评议组通过回访,了解到昆明市车管所确实纠正了问题,改进了作风。

李邦碧发现省政协机关女领导干部少。提出了“加强机关建设,多提拔和培养女干部”的建议,受到省政协领导的重视,采纳了其建议。

此外,李邦碧还发挥了“老政法人”的作用。哪家夫妻俩拌个嘴,她去劝说。省政协一名职工家两口子闹得不可开交,打架,几乎到了要离婚的地步,她得知后做了双方的工作,调解和好,婚不离了,照顾好孩子。至今夫妻关系很好,孩子已工作,全家幸福。

2002年8月,李邦碧任巡视员后被抽去参加全省国有企业改革督导组工作。快60岁的她,坚持和督导组一起深入企业调查研究,找出国企改革中存在的问题和解决问题的突破口,为省政府制定和执行政策提出意见建议,使国企改革按照国家的部署正常进行。2005年12月,李邦碧已退休。国企改革督导工作移交不出去,她退休不“退岗”,继续搞到2009年,全省国企改革结束,她才“正式退休”。

2010年5月,她被选为省政协老干党支部第一党小组组长。该党小组党员有29名,工作繁多而具体。此时,她双眼诊断为青光眼,先后3次手术,影响视力,仍积极努力搞好党小组工作。她用自家的电话机通知党员:过组织生活、领导学习资料、收党费等;看望生病住院的党员;看望高龄的老党员;成绩显著,被评为省政协机关的优秀共产党员。

她说:“我不是完人,要不断学习,要充实头脑,增长新知识,力所能及,继续回报社会。”

我们衷心祝愿她体福安康、快快乐乐、健康长寿!

滇公网安备 53090202000047号

滇公网安备 53090202000047号